ふとんの石堂/ブログ

-

2021年4月07日

婚礼ふとんの生地をベンチ座布団にリメイク

「婚礼ふとんを押し入れに入れたままン~十年。

敷ふとんは普段使いにして使ったのですが掛ふとんは使わずに今日になってしまいました。」「親が作ってくれたものを使わずに捨てられなくて」とおっしゃるお客様。重かった掛ふとんは当店の柔らかい生地の綿サテンを使って春秋に使う合いふとんにリメイク。残った綿で婚礼ふとんの生地をそのまま使って食堂のベンチタイプの椅子の座布団を作りました。ベンチから小さめの座布団が落ちないようにひも付きです。

-

2021年4月05日

お写真ありがとうございます

先日着物リメイクでお世話になったお客様から嬉しい感想とご自宅のお写真をいただきました。

ご両親との思い出を大切にいらっしゃる様子が私たちにも伝わり嬉しいですね。

いただいたメールを添えてご紹介します。ふとんの石堂さま お世話になっています。 ありがとうございました!! 受け取りました。

この度もとてもきれいに作って頂き感謝です。 早速テーブルに置いて写真を何枚か撮ってみました。 後日また別のテーブルに置いて違う雰囲気の写真のもお送りしてみます。 普通サイズのテーブルに置きライナーの両サイドが垂れ下がっているのもいいのかなと思います。 結婚前に着物は母と、帯は近くの帯屋さんに父と出かけて買ったもので 今でも父と選んだ様子を懐かしく思います。 亡き両親は私がタンスの中にしまい込んでいた物がこんな風になり この着物と帯のリメイクを見せたら喜んだことでしょう。 友人より着物を洋服にリメイクしたら勧められましたが それは私は着ないかな?と思い できれば大きいサイズのままで何かできないかと探していて ふとんの石堂さまのホームページの着物ブランケットを知り これは希望にピッタリでした。 帯もそのままテーブルランナーにして頂き思いどおりの物になりました。 そして丁寧なお仕事をされ、良心的なお値段に感心しております。 小物入れとティッシュ入れ、ありがとうございます。 可愛くてしかたありません。 またしばらくしたら黒留袖のリメイクをお願いしたいと思っています。 ありがとうございました!!

-

2021年3月12日

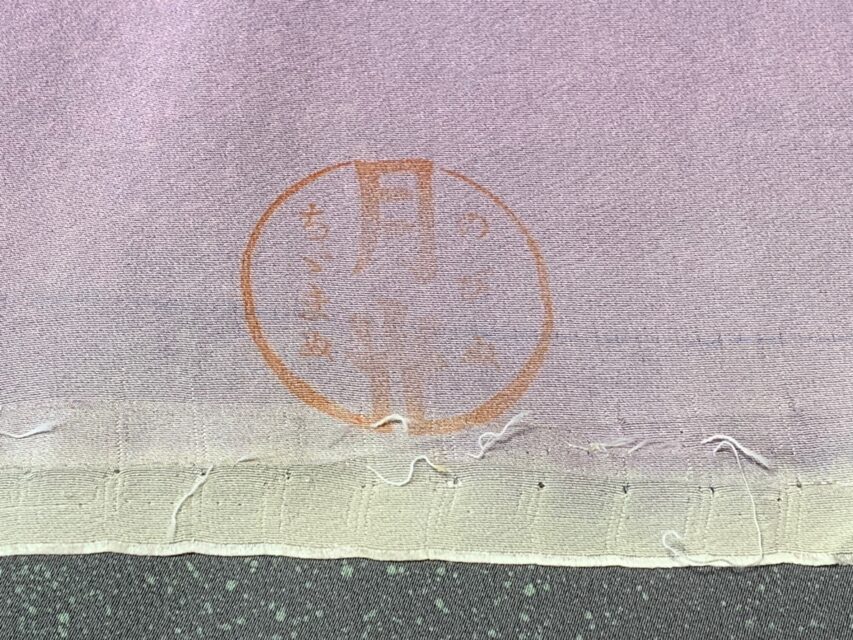

父の作った丹後ちりめん「月光」

当地は丹後ちりめんの里。私の生家も丹後ちりめんの織元でした。難聴になるほどの大きな機音ですが、機屋の子供は「機音のしない日曜日は子守唄がないから寝ない」なんてよく言いましたね。

父は口数が少なくいつも机の前にいてしかめっ面をしながら零細企業の経営の悩みを独りで抱えている人、その傍ら研究熱心な人で、縦と横の世界をどう構成するか考えている、私の中ではそんな人でした。一緒に笑ったり遊んだりの記憶はないですが母は父のことを「子煩悩な人だ」と晩年になってから話してくれました。これといった父との思い出はなくても子供たちの成長を支えながら見守ってくれているやさしい父が大好きでした。

そんな父が研究に研究を重ねて作り出した「月光」ちりめんは、それまでのちりめんの短所をほとんどなくした商品でした。「のびぬ、ちぢまぬ」のキャッチフレーズで毎日納品反数が追い付かなくて遅い時間まで機が動いていたのを思い出します。

出荷する反物は、最後の検反と「月光」の朱印と機業場番号のハンコを押し、ぶんこという包装紙に包んで運送トラックで京都室町へ夜のうちに運ばれます。運送屋さんが来るのが19時から20時。運送屋さんが集荷に来るまでの2時間ほどの間にその作業を完了させるには猫の手も借りたいということで、私たち子供の出番です。朱印と番号を押す人、朱印と反物の間に色が反物を汚さないように紙を挟み込む人、反物を紙テープで縛ってぶんこに包みあげる人が連係プレーで流れ作業をしていきます。一締め5反。今日は200反、昨日は300反。そんな景気の良い時代でした。父が亡くなって20年過ぎました。

先日叔母の遺品の中から「月光」の朱印がある反物が私の手元に届きました。

とろりとした肌触り、月光のような上品な光沢。

父の苦労を思い、子供のころの風景を思い出し、胸が熱くなります。

半世紀前の話です。 -

2021年3月02日

三遊亭歌太郎さんの真打昇進のお座布団

三遊亭歌太郎さんの真打昇進のお祝いに贔屓さんから座布団のプレゼントです。

表生地はシルク100%mの丹後ちりめん、上品な光沢が何とも美しいです。

中綿は上質の木綿わたを店主が丁寧に綿入れし仕立て上げました。角までピンと綿が入っていてきれいな形ですね。

ふっくらした座布団の4辺が曲線になっていますが、使っている間に4辺はまっすぐになり、座面は凹凸のないフラットできれいな長方形になるように仕立ててあります。噺家さんにとって座布団は商売道具です。

座り心地を一番に考えて作らせていただきました。 -

2021年3月02日

60年前の嫁入りふとんをリフォームする

このふとんの生地を八端と言っていましたが、第二次世界大戦の戦前から戦後は八端の生地の婚礼ふとんが一般的だったそうです。

昭和30年代から近年までの婚礼ふとんは側生地が緞子という生地。

掛布団、敷ふとん、縮みの夏掛布団が各二枚、お客様用座布団は夏用と冬用を各5枚または10枚がそろいの柄でセットになっっていた。

大正から昭和初期は、銘仙の生地で作った婚礼ふとん。

明治は木綿の生地の婚礼ふとん。

婚礼ふとんの生地だけでも時代背景が見えてきて、おもしろいですね。娘を思う両親の愛情を嫁いでから60年たっても忘れることはありませんね。

「一度も使ったことがないのよ」とおっしゃる昔の娘さんは、思い切って仕立て直しをしてリメイクする決断に至ったというわけです。使っていないふとんなので汚れていないからこのまま使ってもいいようなものですが、やはり中綿にも時代背景があり、重いし、硬いしおまけにサイズが小さいと三拍子がそろっています。当然、誰も嫌がって使わないでしょう。

今の時代にあったお布団に仕立て直します。

中綿には化繊綿を混ぜ込んで打ち直し。

側生地は若い方にも人気の柄に。

サイズは掛布団は150×210,敷ふとんは100×210のシングルロングサイズにします。

4.5kg入っていた掛ふとんの中綿も今度は冬用でも3kgで大丈夫。

化繊綿が混ぜ込んであるのでふっくらと柔らかい仕上がりになりました。